2. 自然を敬う

とある冬の日が、教えてくれたこと。

「新宿三井ビルディング」が竣工(1974年)して、私たちは同ビルの50階に移転しました。それから半年あまりが過ぎたある冬の日、当時社長だった池田武邦は、仕事が終わりビルの外に出た時に自分の目を疑いました。その日出社した時は快晴でしたが、その後吹雪となり夕方には、あたり一面が雪で覆われていたのです。天候の変化そのものよりも、そのことに全く気づかなかったことに大きなショックを受けました。管理された空調や照明、固定ガラスのカーテンウォールは外の音も寒気も遮断します。執務にとって合理的な空間をつくることが、人にその日の天候も気づかせない場所にいることを強いていないか?池田は冷たい粉雪を顔に受けながら自問自答しました。

自然がないところに、ひとの居どころはない。

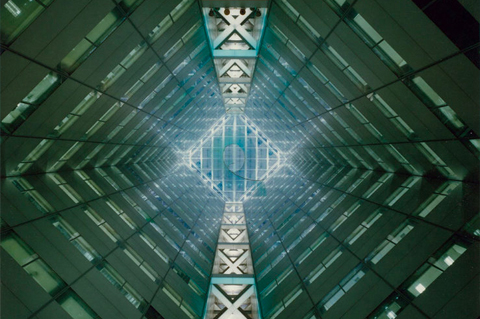

あの冬の日の池田の問いかけがきっかけとなり、私たちの全てのプロジェクトは自然の営みをひとの活動の場にどのように調和させるかが共通のテーマになりました。ひとも自然の一部であり、自然と切り離された環境では本当にひとが心安らぐ居場所はつくれない、という確信のもと、自然の光と風を建築の中へどう採り入れるか、ひとが活動するすぐそばに自然の営みをどうやって取り込むかという技術的な追究をさらに加速させました。1988年に竣工した「新日鉱ビル」では、外気は取り入れるが雨は入れない「呼吸するカーテンウォール」や、自然の光をふんだんに採り入れるアトリウム(中庭型の大空間)を設計。自然と対立するのではなく、調和することで得られる心地よさを建築の中に積極的に取り入れていきました。

「自然を守る」から、「自然を復元する」へ。

自然を敬い、それに調和するという思想は、建築だけでなくその周辺環境にも広がっていきました。1980年代後半から私たちが取り組んだプロジェクトに長崎県の「ハウステンボス」があります。この開発では、自然を守ることを超えて、干拓地であった土地に本来そこにあったはずの干潟や、水際の生態系を復元するための環境づくりに着手しました。水際をコンクリート護岸で整備するのではなく、石積みの傾斜堤防で陸と海をつなぐ中間領域をつくり生き物たちの場を再生。2000年代に入り、世界的に環境危機が叫ばれるようなる前から、私たちは自然環境を育みながら、自然とひとの営みを調和させていくという試みを続けていたのです。

その森に勇気付けられて。

2013年に完成した埼玉県の「本田技研工業株式会社 埼玉製作所 寄居完成車工場」では、敷地内にあった土や木を全て再利用しただけでなく、残された自然を適切に管理しながら新たな自然や生き物たちが育つ生態系を再生しました。さらに、2015年に完成した区庁舎と高層住宅を1つにした「としまエコミューゼタウン」では、高層ビルの低層階を階段状の屋上庭園にし、庁舎の中に風と光を採り入れ、機械の力に頼らない室内環境づくりに挑んでいます。私たちが手掛けるプロジェクトでは常に、その場所の地形、気候、自然環境との調和にトライし続けています。そしてその挑戦の気持ちを後押ししてくれているのが、板橋区の高台にある広葉樹の森です。そこは私たちの組織が創立期に設計した「サンシティ」という住宅開発ですが、かつてそこにあった武蔵野の森を復元したいという願いを込めて植えた樹々が50年経った今、豊かな森に育っているのです。青々としたその姿は、自然を敬い自然との共存を目指す私たちを常に勇気づけてくれています。