訪ねてもらいたい─多様な要素を紡ぐ力強い空間【後編】

「いわて県民情報交流センター アイーナ(以下、アイーナ)」での取材を終えて岩手県立美術館(以下、IMA)へ。

IMAへはアイーナからさらに盛岡駅の西側へ、徒歩で20分程度、車では5分程度の距離です。

「素(そ)なるもの」 というコンセプト

IMAは2000年に完成、2001年に開館した美術館で、盛岡市中央公園内に位置します。

盛岡中央公園から見た全景(竣工当時)。©テクニ・スタッフ

盛岡中央公園から見た全景(竣工当時)。©テクニ・スタッフ

鈴木:設計当時も公園の計画はあったとのことですが、美術館の完成後、公園整備と共に杜の大橋が架かって盛岡駅からのアクセスが良くなったそうです。それまでは駅の東側が街の中心だったのに加えて街の西側も栄え始め、周辺の環境はこの25年ほどでだいぶ変わったと伺いました。

東側の深い庇の下から盛岡市中央公園を見る。

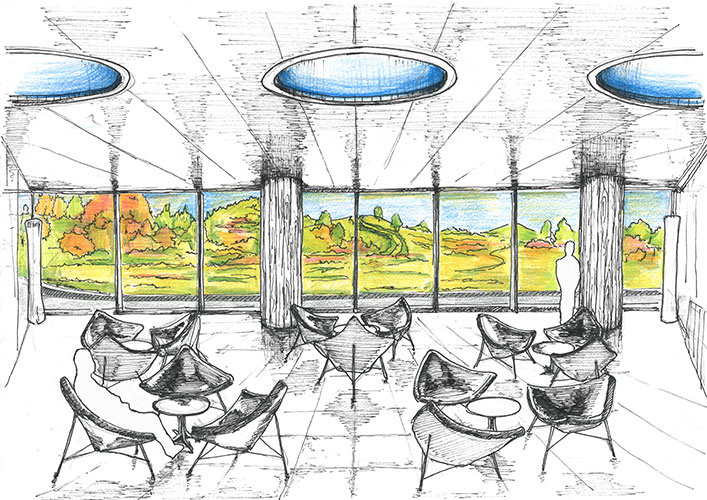

IMAは南北に長い平面形の「グランド・ギャラリー」が全体の骨格となっています。大階段とコンクリートの列柱をもつ高さ11m、奥行き120mの空間で、北側を湾曲させ、南側には大階段と光壁、西側にはコンクリートの列柱とその向こうに展示室やバックヤード、東側は深い軒越しに公園を望む開口部という、方角ごとに異なる4面をもつ構成です。

グランド・ギャラリー。エントランスから大階段方向を見る。

小林:絵や彫刻を鑑賞する施設のため、建築は抽象的な「背景」に徹しながら、設計時のコンセプトである「素(そ)なるもの」に沿って、質感のある本物の素材を用い、素材そのものを見せること、そして素材の作り方自体も素朴であることなどを重視して設計されています。

秋田:1つの場所でも左右の壁面の仕上げが異なったり、塗り壁など職人の手が残る仕上げとなっていたりなど、質感のある素材が各所で使われています。

ホワイエ。 |

グランド・ギャラリー列柱のコンクリート打ち放し仕上げには出目地とした杉小幅板型枠を使用。 |

南側の大階段の床は白い大理石。 |

西側玄関上部。 |

鈴木:4箇所ある来館者用トイレもそれぞれ違う石の仕上げが使われていました。企画展示室からアクセスするトイレは、作品の鑑賞を邪魔しないよう白い石としているのだとか。細部までこだわりが見えます。

鈴木:4箇所ある来館者用トイレもそれぞれ違う石の仕上げが使われていました。企画展示室からアクセスするトイレは、作品の鑑賞を邪魔しないよう白い石としているのだとか。細部までこだわりが見えます。

時間や季節により変化する光

グランド・ギャラリー。大階段からエントランス方向を見る。

小林:素材に加え、光の採り入れ方も印象に残りました。

鈴木:グランド・ギャラリーには南北にトップライトが通っており、列柱とも相まって上空から光が注ぐ非日常な大空間を創り出しています。東側壁面のハイサイドライトからは空の移り変わりが垣間見えます。

小林:湾曲した平面を持つ東側のグランド・ギャラリーと、整形の平面を持つ西側の展示室・バックヤードに対して、2箇所に東西を横断する斜めの壁が通っており、その壁が楔形の平面形を持つホワイエやコレクション展ロビーを形作っています。

コレクション展ロビー。端部(写真奥)に窓があり光が入る。

このホワイエやロビーも空間の重要なアクセントとなっており、視線の先に外光を入れて明るく感じるように設計されています。

秋田:企画展示室前室の壁面は、焼いて木目を強調した杉板の押え縁張り型枠を使用したコンクリート打ち放し仕上で、木の質感が残る不均一なコンクリート表面を、トップライトから落ちる光が印象的に照らします。

企画展示室前室。 |

グランド・ギャラリー側から見たホワイエ。 |

1階ホール前のホワイエ奥は西側に広がる屋外展示スペースに向けてガラス面となっています。

小林:ここでも視線の先に光が入るよう設計されています。さらに、屋外展示スペースとホワイエの間の風除室は、コンクリート壁は視線と並行方向に、出入り口は視線と直行方向に設けています。これは視線の先に扉などを見せずガラス面のみを見せるためだそうです。

なるべく抽象的に、光と風景だけに視線が行くように、細やかな建築的な操作がされていることが分かりました。

鈴木:時間により変化する光も印象的でした。

東側の公園に面した深い庇に開けられたトップライトには青いネオン管が嵌め込まれており、日が落ちてくると青い光とともに庇が浮かび上がります。

東側公園に面した深い庇。日中はトップライトから自然光が入る。 |

日が落ちると青く光るトップライト。館内のラウンジにて。 |

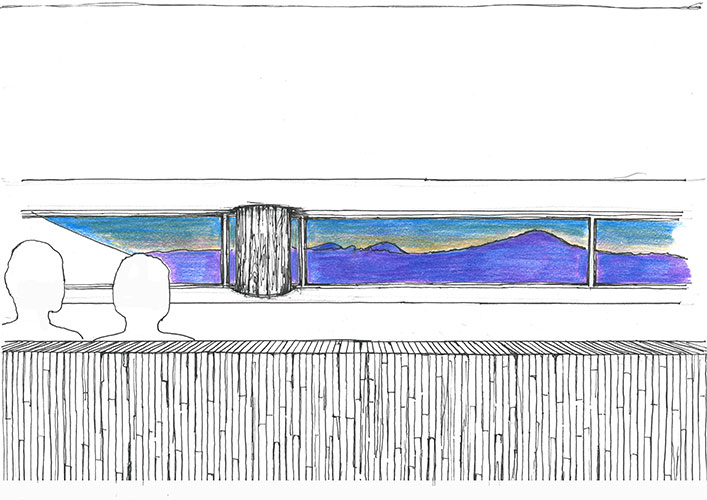

2階ライブラリー裏のベンチに座って夕暮れの岩手山を望む。

小林:グランド・ギャラリーは東側の公園を囲むように湾曲した平面をしていますが、山から吹き降ろす風から公園を守るという意味のほか、建物内部から西側の岩手山を一番綺麗に眺める方角としてカーブが決められたそうです。

鈴木:アイーナでも感じましたが、岩手山など山々の眺めをとても大事にして設計されているのですね。2階ライブラリー裏には岩手山を望むための横連窓とベンチが備えられています。ベンチに座ると近隣の電線、住宅などが遮られ、岩手山が窓に切り取られて見えるよう計算されています。

秋田:今回は夕方に訪問しましたが、様々な場所の光の入り方や自然の見え方が、違う時間や季節にどんな表情を見せるのか、また訪れたくなります。

鈴木:光に照らされた壁面や床面なども質感があり均一でないので、刻一刻と変わる空間が楽しめるのですね。

|

|

窓により切り取られた様々な自然の風景。左:公園に面する1階ラウンジ。右:岩手山を望む2階ライブラリー裏。

世界観を創り出す要素

グランド・ギャラリー列柱見上げ。柱の側面は南部鉄器製の有孔板。

鈴木:グランド・ギャラリーに並ぶ打ち放し仕上の列柱は長方形の平面をしていますが、実際に構造として必要な太ささより幅を広くしているそうです。これは意匠的な理由もありますが、柱の一部には屋上から伸びる雨水排水管を隠しています。このスペースの点検口ともなる柱側面は、岩手の産業でもある南部鉄器製の有孔板となっていて、奥の空間には大空間の反響を抑える吸音材が貼られています。「美術作品の背景としての建築」を実現するために、雨樋・音響・地域産業活用なども同時に工夫されていることが分かります。

この美術館のために設計されたベンチ。

秋田:家具もこの美術館の世界観を作りだすのに一役買っています。「素なるもの」というコンセプトに沿い、プリントしたシートなどは用いず素材そのものを見せることに拘っています。

ホワイエなどに置かれたベンチは、この美術館のために日本設計で設計したものです。1枚の無垢板からできていて、よく見ると座面の木目が脚部へとつながっています。「留形隠し蟻組み接ぎ」という、現在の職人の中でもできる人が少ない難しい組み方で、釘や接着剤を使用せず組まれているため、シンプルに木目が繋がります。岩手県産材を用い、岩手県の木工職人の手で作られました。

ライブラリー。机にはフィリップ・スタルクデザインのデスクライトが埋め込まれている。

鈴木:家具一つ一つにも、この美術館の空間へのこだわりを感じました。

「美術館の教科書」ともいうべき理想的な平面計画

小林:素材や光などのドラマティックなデザインの一方で、展示空間の動線やバックヤードの構成はとても機能的です。グランド・ギャラリーは、来館者が歩いてきた道を確認しながら巡ることのできる動線となっており、美術館としてのシークエンスづくりと、分かりやすさを両立させています。

鈴木:搬入口から企画展示室まで広々とした一直線の廊下でつながり、その直線上に収蔵庫、2階への搬入用エレベーターがあるため、バックヤードが非常に使いやすいそうです。

作品や機器を運ぶための幅4m、高さ3.5mの巨大エレベーター。

作品や機器を運ぶための幅4m、高さ3.5mの巨大エレベーター。

秋田:美術館の貴重な展示品を守る収蔵庫は外気の影響が少ない場所に配置されています。1つの前室から絵画用、立体作品用、紙に描かれた作品用という3つの収蔵庫それぞれにアクセスできるようになっています。

鈴木:使いやすさへの配慮はバックヤードだけでなく展示室にも表れています。

正方形の企画展示室は4つの柱と可動壁により個々の展示計画に応じて空間を構成することができます。さらに可動壁以外にもボックス壁により自由な位置に展示面を設置でき、展覧会に応じて2種類の壁を駆使して展示計画を工夫されているそうです。

小林:可動壁は展示室では珍しいものではありませんが、細長い展示室を分割するものが多いなかで、正方形を9つの等分に区画できること、さらに9区画それぞれに調光照明が付いており個別制御できるのも使いやすいポイントだそうです。

免震装置付き展示ケース。免震装置に興味津々。

秋田:作品の展示ケースも美術館としての役割を果たす重要な要素です。当初から、免震装置を備えたケースを使用しており、当時、本格的な免震装置を備えた展示ケースをほぼすべての美術品に、日常的に使用している美術館は珍しかったそうです。東日本大震災では作品への被害はなかったと伺いました。それ以降、免震展示ケースの問い合わせが来るようになったそうです。

取材を終えて

小林:設計された時代は近いものの、単一用途と複合用途という、建築のプログラムとしては大きな違いがある建築2つでしたが、整形のグリッドを用いて明快な全体構成としつつ、カーブの壁面や大きな吹抜けなどによりダイナミックな空間を創出しているのは2つの共通しているところかと思いました。

一方で、素材の使い方が全く違うのも面白かったです。製作した人の手が残る不均一な素材をグランド・ギャラリーなどの骨格となる空間に多く用い、展示室はホワイトキューブとしたIMAに対し、アイーナはガラスや鉄を基本とするなかに温かみのある木を効果的に用いています。

秋田:IMAは、建築の設計当時から携わっておられた学芸員の方にご案内いただきましたが、建築を日々使っていらっしゃる方々が、この美術館に愛情をもって大切に使われているのがとても印象的でした。

小林:素材や光と家具、そして建築を成り立たせる構造や環境設備、バックヤードの構成をすべて統合するには、年月を経ても力強い空間が重要なのだと感じました。それにより、長く愛情をもって使われる建築が実現するのですね。

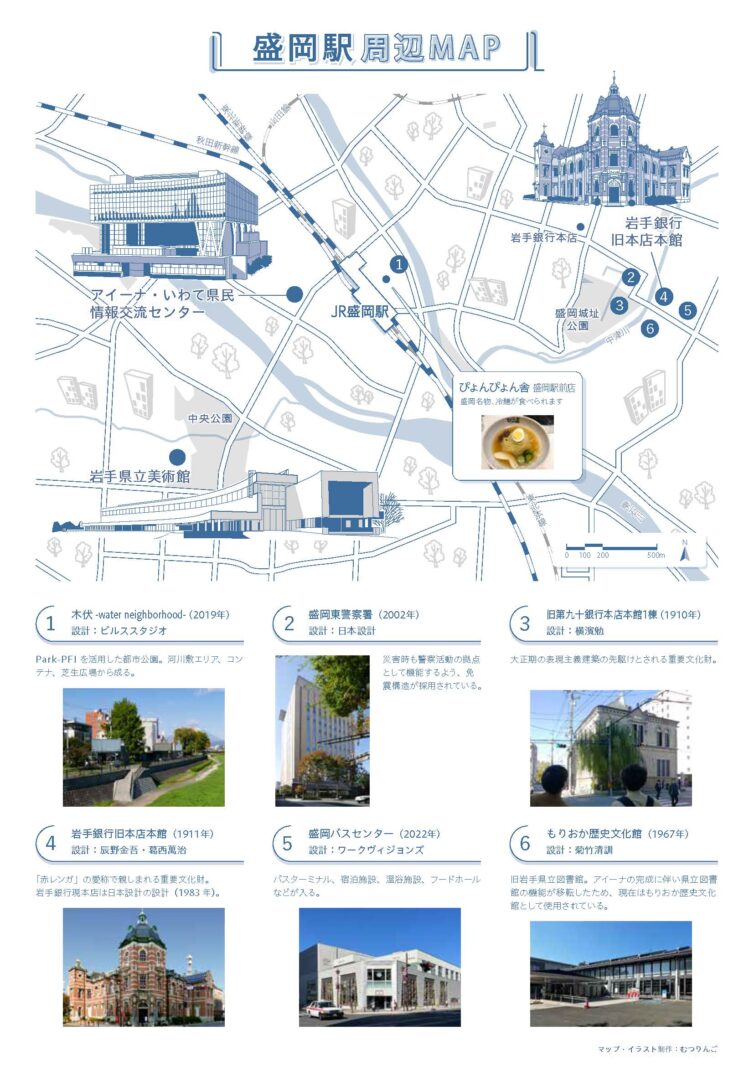

一緒に訪ねてもらいたい!盛岡駅周辺おすすめスポット

いわて県民情報交流センター アイーナ・岩手県立美術館と合わせて今回レポーター3名が訪れた、盛岡のおすすめスポットをご紹介します。

2024年10月25日 特記なき撮影:日本設計広報室