2020.07.21

task-2 | 都市構造の分散化

大動脈的交通から毛細血管的交通へ

多極集中の交通ネットワーク

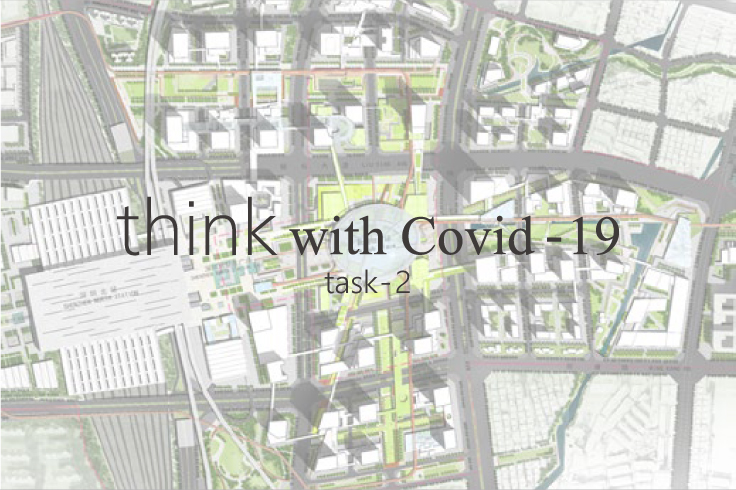

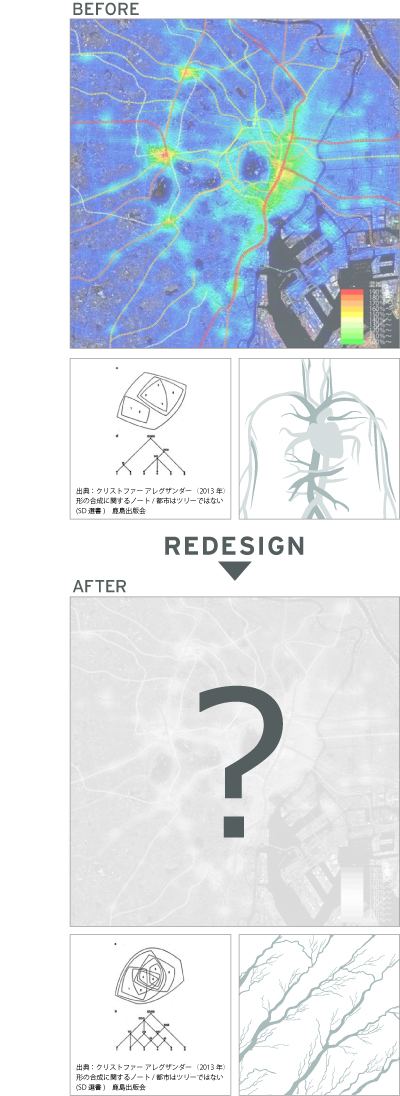

今回私たちが再認識した通り、確かに東京の公共交通は、業務中核エリアへと通勤時に向かう多極集中が顕著に表れています。 しかしよく見るとそこには ・一部の経路の混雑度はやや低い ・通勤と逆方向の経路の混雑度は極めて低い ・現状でもややセミラティス的構造がある といった特徴も見て取れます。 もし低密な経路をもっと活用できれば、多極集中は多少なりとも改善されるでしょう。 また、従来からある徒歩・自転車に加え、盛んに活用が叫ばれる新しいモビリティーを使って、新たな経路が生み出せるはずです。

大動脈的交通から毛細血管的交通へ

低密経路と新経路。この二つを組み合わせれば、よりきめ細かな交通ネットワークが生み出せます。 それは大きく集中した流れを、小さな沢山の流れに変えていくイメージです。 都市・建築系の用語で言えば、交通ネットワークをツリー構造からセミラティス構造へと変換するのです。