訪ねてもらいたい─福岡 大濠公園~天神まちあるき

【後編】(天神~那珂川)

案内人の百武 恭司(企画推進部 写真左)、中山 宗清(都市計画群 写真右)と レポーターの3名(吉田 奈菜(都市計画群 写真中央左)、嶋田 康志(九州支社 建築設計部 写真中央)、邢 絲琦(ランドスケープ・都市基盤設計部 写真中央右))

変わりゆく天神・博多の街

中山:現代に続く天神駅周辺の発展は1960年の天神ビル、1961年の福岡ビルから始まります。その後、1975年に福岡銀行本店、やや南にソラリアプラザや三越などの商業施設が完成しました。50年ほど前まではオフィス街の博多に対し、商業の街だった天神は、アクロス福岡や福岡市役所の完成を契機に現在、オフィス街となりました。

天神ビル。

福岡銀行本店(1975年 設計:黒川紀章建築・都市設計事務所)

百武:江戸明治から続く明治通り沿いに天神の主要なランドマークが並んでいますが、そのなかでも福岡銀行本店は現在の天神の発展を支えた初期の建築であり、目を引く建築です。

嶋田:設計に当たり公共性を持つ建築、象徴性を持つ建築、文化性を持つ建築、都市への提案を持つ建築ということが条件として出されたそうです。

直方体をえぐり取ることで象徴的な広場を生み出しており、「大村美容専門学校」にも通じるような大胆なシルエットのアイコニックな建築となっています。

大きなボリュームから欠き取ることで半屋外空間をつくるデザイン手法は、福岡大学附属大濠中学校・高等学校や天神ビジネスセンターのピロティにも通じるものを感じます。

前面道路から広場を見る。

福岡特有のまちづくり

中山:21世紀に入り天神の建物が次々と機能更新時期を迎え、さらなる魅力ある都心部のまちづくりを推進するべく、2008年に官民連携の地権者組織である「天神明治通り街づくり協議会」が設立されました。広範に地区計画をかけたうえで、各街区毎の地区整備計画により都市の骨格を形作り、更新され続けているのが今の福岡・天神のまちづくりです。

吉田:福岡は地元の企業が意欲的にまちづくりに関わっている印象があります。行政が容積率緩和などの政策を整えたうえで、民間がそれを活用し都市が発展していく、官民のバランスが良いと思いました。

「天神明治通り街づくり協議会」は、天神明治通り地区を対象として、街の将来像としてのグランドデザインを策定しており、街区単体でなく、街区をつなぐ空間づくりも積極的に行われています。

百武:福岡市は天神、博多、ウォーターフロントを3核として、それぞれ天神ビッグバン(2015年)、博多コネクティッド(2019年)、ウォーターフロントネクスト(2016年)という政策を打ち出しました。

天神・博多の政策は時限制度のため、現在、博多や天神では一斉に建て替えが進んでいます。2021年、天神ビジネスセンターが天神ビッグバン第1号として竣工後、福岡大名ガーデンシティが2022年、 ONE FUKUOKA BLDG.が2024年に竣工し街の雰囲気も今まさに大きく変わってきています。

中山:まちづくりで他の都市と比べて特徴的なのは、2008年に定められた福岡市都心部機能更新誘導方策(2025年4月最終改定)です。総合設計などと同様の「公開空地評価」のほか、まちづくりの取り組みに応じた「まちづくり取組評価」により容積率を緩和する制度です。

福岡は他の都市に比べて空港が近く、航空法による高さ制限が厳しいため、東京のように足元に豊かな空地をつくると十分な延床面積の確保ができなくなってしまうことからできた制度でもあり、賑わい創出への貢献などのほか、高い環境性能や設計地震力の確保、また、近年では感染症対策なども容積率の緩和の対象となっています。

この福岡市都心部機能更新誘導方策に加えて、天神ビッグバンや博多コネクティッドといった政策によって、まちづくりを促進しています。今年からは集合住宅のベランダや都心部のオフィスビルなど民有地での“見せる”みどりづくりを後押しするグリーンビル促進事業が設けられ良質な緑化に対する容積率の緩和も可能となるなど、福岡市独自の取り組みが進められています。そうした現在の取り組みに通じる都市の緑化の先例として、アクロス福岡(1995年竣工、「訪ねてもらいたい」にて以前紹介)は、立体的な緑によって都市に潤いをもたらす象徴的な存在です。

ONE FUKUOKA BLDG.(2024年、KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES(デザインアーキテクト) 日建設計(都市計画・基本計画・基本設計) KAJIMA DESIGN(基本設計・実施設計))

中山:航空法による高さ制限は、敷地いっぱいに建物が建てられる要因となり、結果として道路や隣地に対して建物壁面が近いのも福岡の街の特徴の一つになっています。これまでも、夏は暑く雨が多いという気候も関係して、地上地下問わず建物と建物が段階的・有機的につながり、それが発展して、民地内の貫通通路が公共通路のように使われてきました。天神ビッグバンにおける開発においても、こういった民地内の貫通通路をうまくつないでいくという精神は着実に受け継がれて計画されています。

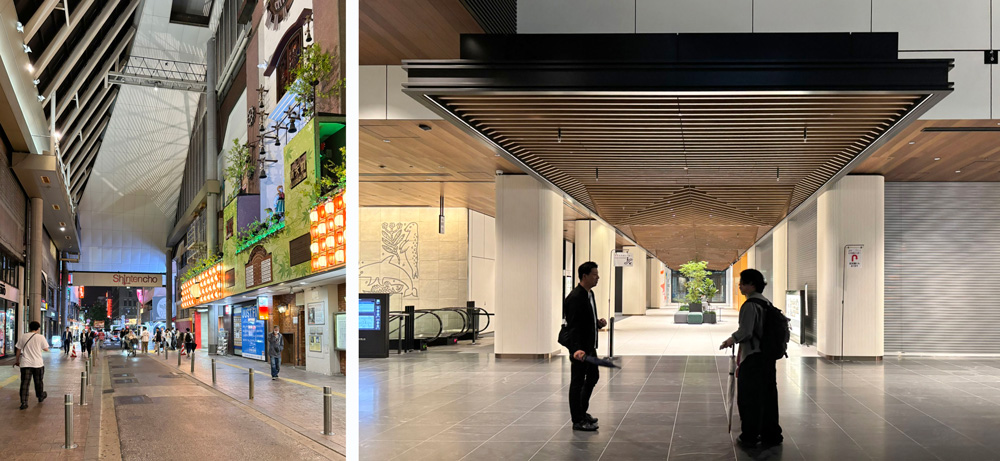

左:新天町の商店街

右:ONE FUKUOKA BLDG.1階内部。夜でも公共通路として開放されている

邢:オフィスロビーには、東京ではその建物で働くオフィスワーカーしかいない印象ですが、ONE FUKUOKA BLDG. 6階のオフィスロビーは地域の方々で賑わっていました。カフェが併設されたロビーにはお茶をする方、おしゃべりする方、休憩する方がたくさんいて、民間の建物内が公共空間として使われているのがここでも見られました。

嶋田:高さ制限や他都市と比べ小さい街区単位により外部にまとまった空地やパブリックスペースを作りにくいなかで、内部の空間やピロティ、民地内の貫通通路や地下通路の豊かさにつながっており、福岡特有のパブリックスペースの在り方をつくり出しています。

天神ビジネスセンター(2021年 基本計画・基本設計・外装テクニカルアドバイザー:日本設計 実施設計・監理:前田建設工業 デザイン・アーキテクト:OMA / 重松象平 構造・ファサードコンサルタント:ARUP インテリアデザイン:キュリオシティ / グエナエル・ニコラ)

中山:「天神ビッグバン」第1号の建築です。ピクセル状のボリュームを欠き取ってピロティにしている造形が印象的ですが、都市計画上も重要な役割を果たしています。天神明治通り地区 地区計画において通りに面する各街区の角への広場の整備と立体的な歩行者ネットワークを拡充する立体広場が定められており、これを実現するものです。明治通り沿いの地上のピロティ状の広場と地下広場が発展した地下のネットワークとつながり、新たな人の流れが生み出されました。また、天神ビジネスセンターとONE FUKUOKA BLDG.の間に整備された因幡町通り地下通路は、これまでの天神で培われてきた建物をつないでいく地下ネットワークを発展的に継承しています。

エントランス吹抜け。地上のピロティと地下通路を繋ぐ縦の動線。

因幡町通り地下通路

福岡の新しい風景─川と人がつながった都市へ

那珂川と水上公園

百武:福岡の「3つの核」の1つとして、博多、天神とならびウォーターフロントも挙げられています。ここでは「ウォーターフロントネクスト」という政策が打ち出されています。

福岡は中国や韓国とも距離的に近く、博多港も多くのクルーズ船が発着しています。そうした立地からもMICE機能強化や海辺空間を生かしたまちづくりが構想されています。

中山:また現在、那珂川沿いの須崎公園から清流公園までのエリアを、川に向かって開かれたまちへと導き回遊できる空間にする「リバーフロント NEXT」という福岡県と福岡市が連携して取り組む事業もあります。

百武:「リバーフロント NEXT」開始前、「天神ビッグバン」の主要事業のひとつとして、2016年に水上公園が整備されました。行政と民間が協力して公共サービスを提供する方式が用いられ、景色を楽しめ、イベント等も実施される屋上広場が公園として整備されています。

天神中央公園の西中洲エリアは2019年、Park-PFI(公募設置管理制度:都市公園において飲食店、売店等の公園施設の設置又は管理を行う民間事業者を、公募により選定する制度)を用いて再整備され、川沿いには店舗と遊覧船の拠点が整備され、街と川をつなぐ役割を担っています。清流公園・須崎公園も現在整備が進められています。

吉田:これから水辺の風景がどんどん変わっていくのですね。水上公園でも川辺を楽しむ空間の提案は行われていましたが、福岡の街は海や川に近いにも関わらず、現時点ではまだ十分に親水空間を人々が楽しめているとは言えません。2030年以降実現予定の「天神⼀丁⽬15・16番街区」では、「『リバーフロント NEXT に貢献する緑あふれる水辺空間の創出」がまちづくりコンセプトとして掲げられています。

もっと川と人がつながった都市へ。重ねられた時間の層の上に、これからも福岡の新しい風景が描かれていきます。

訪ねてもらいたい!まちあるきマップ

レポーター3名が訪れた福岡のまちあるきについてご紹介します。

2025年5月22日 特記なき撮影:日本設計広報室