東京都港区|虎ノ門ヒルズ森タワー 日本設計本社オフィス

若い力で共創する

これからのワークプレイス

- 意

- 構

- 環

- イ

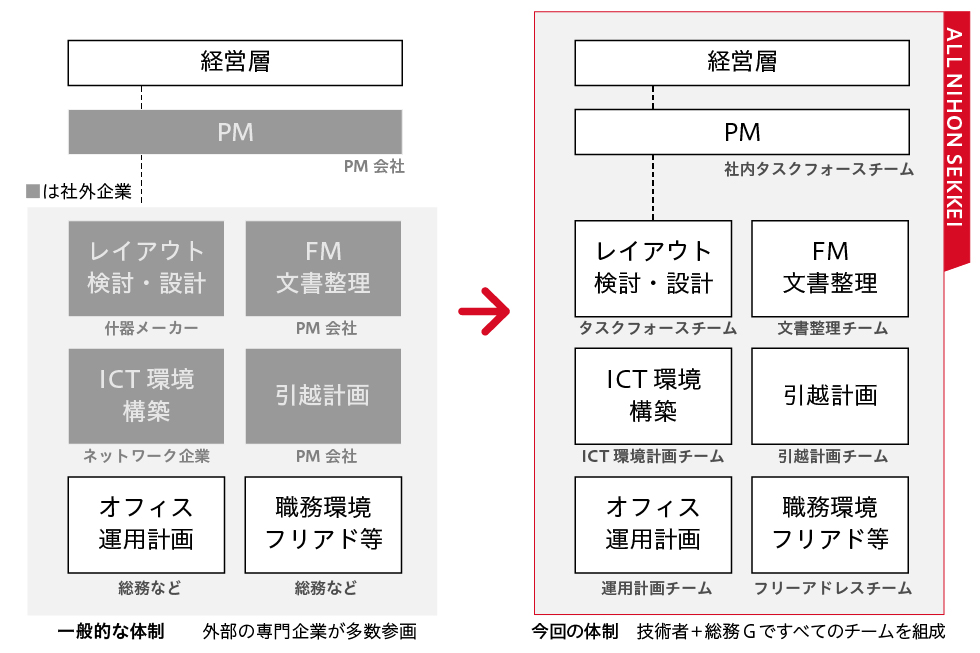

プロジェクトチームは15年目以下の若い社員を中心にオール日本設計で構成されました。多くの社員が関わりましたが、その代表者にプロジェクトの進め方や取り組んだことを語ってもらいました。

PROJECT MEMBER

-

伊藤 拓海

建築設計(計画意匠)

-

古賀 貴士

構造設計

-

韋 宇銘

環境・設備設計(電気)

-

渡邉 玲央

環境・設備設計(機械)

-

蘇 佳路

インテリア設計

-

田中 康大

コーポレート

本社オフィスにおける若手チームの挑戦

新宿から移転した日本設計の新しいオフィスは、2層にわたる回遊性のある空間です。外周をぐるりと歩ける「みち」と呼ばれる動線を計画し、東京湾、新宿、六本木といった都市の風景を感じながら働ける「街のようなオフィス」を実現しました。

コロナ禍を経て本社に求める役割も再定義し、大切にしたのは三つの視点です。第一に、オフィスの中で偶発的に“出会い”がある場であること。第二に、社員自身が手を加え、成長させていけるみんなで“創る”共創の場であること。第三に、日常的に“学び”がある場であること。単なる執務空間ではなく、働く人が相互に学び、オフィスそのものを進化させていく拠点と位置づけました。

新しい本社オフィスづくりについて、まずはプロジェクトへの関わりから教えてください。

田中

私はオフィスの引越計画や文書整理を主に担当していました。設計事務所の長年の課題である膨大な図面や図書類も半分以下に減らしています。スケジュールも厳しかったため、一気に引っ越しをするのではなくフェーズを分けて段階的に引っ越しました。社員の皆さんの協力も含め、オール日本設計のチームで臨んだからこそ柔軟に対応できたと思います。

技術者集団だからこそできる移転体制

伊藤

私は建築チームとして参加しました。チームの最若手として積極的に意見を発言することを心がけました。また自分だけの意見に偏らないよう同期にアンケートをとって、できるだけ多くの若手の声を反映するようにしていました。

また、当時の新人から「旧オフィスで使っていた什器をアップサイクルして別の使い方をしよう」という提案があり、それをメーカーの方とも協働して実現しオフィス内で活用しています。また廃棄予定のタイルカーペットを積層して作ったスツールもあります。入居時の内装工事の際に元々敷いているカーペットは大量に廃棄されてしまいますが、若手でアイデアを出し合い、自分たちでボンドで重ねて試作しました。

大人数が関わるプロジェクトは初めてでしたが、こんなにもみんなが意見を出し合うことがとても新鮮でした。

受付カウンターの壁のデザインについて、当初、カウンター自体を日本設計のロゴの木組みで製作する案だったそうですが、みなさんの反応があまりよくなかったと。伊藤さんが「それなら壁面でやったらどうですか?」と提案して、一気に進んだと聞きました。

伊藤

カウンターで作ってしまうと前面に出てインパクトが強すぎるので、壁で見せた方がいいと思い、思い切って発言しました。アイデアは若手でも出せますが作り方までイメージできていないこともあり、中堅の先輩にサポートしてもらい具体化していきました。後輩がつくってくれたスタイロ模型を元に、メーカーにモックアップを作ってもらい、光の当たり方や木目のばらつきなどを確認しながら、完成に至りました。メーカーの方も「このスタイロがなかったら作れませんでした」と言っていて、年齢や会社を跨いで、いいコラボレーションができたなと思いました。

受付壁の製作の様子

蘇

私は他のメンバーとともに部門ベースのデザイン検討を行いました。私が担当していたのは、円弧状の部門ベースで、検討していた形がほぼ現在の形になっています。当時はまだ知識があまりない中、通路やモニターを収納するためキャビネットの幅、人がコミュニケーションする時の視線、ベンチに座っているときの感覚など想像しながら検討を重ねました。先輩方に細かな点まで丁寧に指摘や助言をいただき、一つひとつ確認しながら進めていきました。

椅子配置や受付のソファ、ダイニングチェアの張り地の色なども検討しました。これらは伊藤さんとともに担当し、私は主にモデリングをしていました。複数の案を作成し、先輩方と相談しながら最適な形や色、素材を選んでいくというプロセスでした。

「環境のゆらぎ」と「試行の場」

さて、環境設備の観点からもお聞きします。「環境のゆらぎ」というキーワードについて教えてください。

渡邉

比較的オフィス空間は空調温度や照明の照度も一定に保たれて均質であることが多いですが、今回はあえて場所ごとに異なる環境をつくる「環境のゆらぎ」を作り出しています。建築チームが日射条件など各エリアの特性を分析してくれて、それに合わせて設備も空調方式を提案しました。普段はテナントビルの設計では、あらゆるユーザーが使うことを考慮して均質性を重視しますが、自分たちのオフィスではあえて「不均質な環境」をつくり、それが省エネにもつながると考え実践しています。

照明もいろんな場所を作っているんですよね。

韋

はい。均質なオフィス空間となるよう照明を配置しているところもあれば、窓際はダウンライトを用いるなど、エリアごとに変化をつけています。

伊藤

日射条件のよい場所には「バイオフィリックエリア」というエリアを設け、緑化にも取り組んでいます。屋内向けの植物だけでなく、本来は外で育つ植物もあえて室内で育て、雰囲気づくりと実験を兼ねています。現在でもWGチームのメンバーで水やりを分担し、社外の企業や大学と植栽生育研究もしています。

田中

植栽WGのフォローをしていますが、やはり種類によってはうまく育たない植物もありますね。植栽の入れ替えなどメンテナンスは大変ですが、全体としては居心地のよい空間になっていて普段からここを使う人も多いのではと思います。

古賀

私は仕事の内容や気分に応じてエリアを変えています。普段は北西側のきっちりとしたオフィス空間で働くことが多いのですが、息を抜きたいなと感じたときに、緑が多い場所や照明の色温度が暖かい場所に移動すると、気分が和らぐこともありますね。

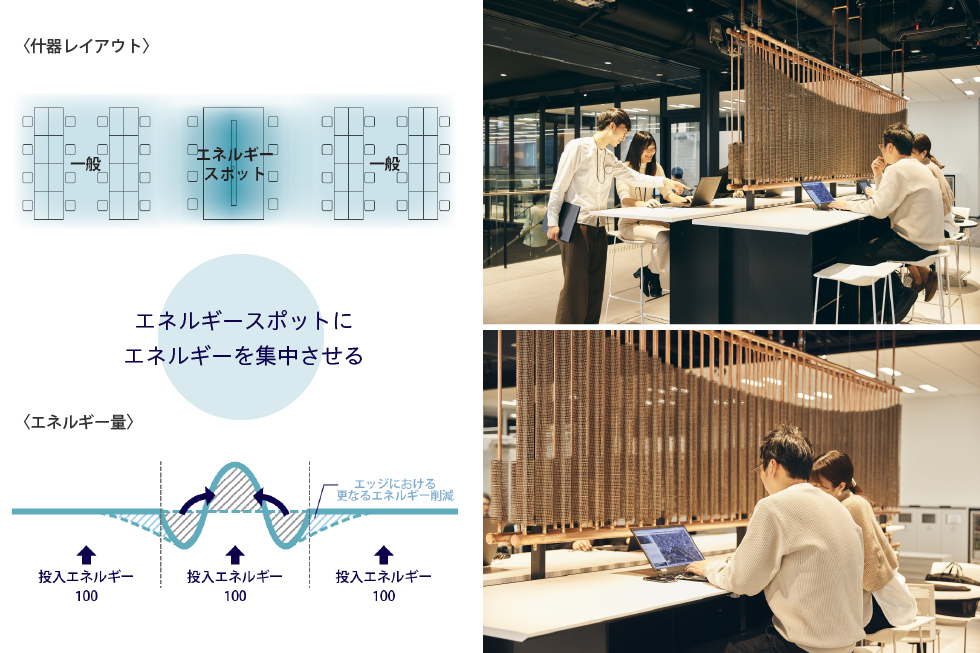

エネルギースポット

他には特徴的な場所はありますか?

渡邉

「エネルギースポット」と呼ぶ放射空調を設置した場所もつくりました。冷温水を流すことで、じんわりと温度を感じられます。設備の仕組みが可視化され、自然と人が集まる場になっています。

伊藤

冬の焚き火や暖炉のように人が熱源に集まる感覚で、冷房でも同じ効果を実現できるのは新しい試みだと思います。そこが快適で人が集まってきて、コミュニケーションを誘発するマグネットのような装置として機能するのではと考えています。

蘇

このエネルギースポットとは別に、天井にも放射空調を採用していますね。天井の放射空調パネルはまわりの都市風景が写り込むので、オフィスのコンセプトに合っていてインテリアとして効果的だと思いました。通常、天井内はどうなっているか分からないのですが、天井を貼らない箇所で天井内の設備の仕組みがインテリアの一部として体感できるのは新鮮でした。

伊藤

あえて天井を張らず、構造や設備を見せています。通常の設計プロセスでは各セクションといろんな調整をしながら設計を進めますが、こういう形で見える化しておくことで、「これのことだね」と理解しやすいと思います。実験材料が身近にあることで、みなさん自発的に調べてみたり興味を持ってリサーチをし始めていると聞いています。

電気はどんなことに取り組みましたか。

韋

一般的な照明制御は、机上面の明るさを基準にすることが多いです。でも、人の目って実際には真下じゃなくて周囲を見ている。つまり「空間全体の明るさ」を感じ取っています。そこで今回は、空間の明るさを測るセンサーを試験的に導入して、新しい照明制御に取り組んでいます。

渡邉

あと設備の側でも、いろんな環境情報や社員の好みを登録しておくと、「今日はこの場所で働くのが良いですよ」と提案してくれるアプリを開発しています。省エネの観点ももちろんありますが、席の移動を促すことで、偶然のコミュニケーションが生まれることも狙いです。アプリのおすすめに従って移動すれば、普段あまり接点のない人と自然に交流できるようになるのではと考えています。

伊藤

フリーアドレスとは言ってもやはり同じ人が同じ場所に座っていることはあります。動くことにも価値を見出していきたいですね。

ものの成り立ちに触れるデザイン

構造やインテリアの取り組みはいかがでしょうか。

古賀

構造では、揺れを体感できる階段を設計しました。通常階段は揺れてしまうとクレームにつながりますが、揺れは感覚的なもので、設計上捉えにくいものです。今回は実際に揺れやすい階段を設計し、社員がその揺れを体感し、設計に反映できるようにしました。

自分たちが普段設計している、クライテリア(設計の判断基準)を理解できるような仕組みを作ろうというのが、今回の大きなポイントでした。またその限界を体感することで、鉄骨量を減らすなど構造部材の合理化にも役立つと思います。3Dで検討するスキームも増えてきましたが最終段階のものとものの納まりは原寸大の模型も使って確認しています。

蘇

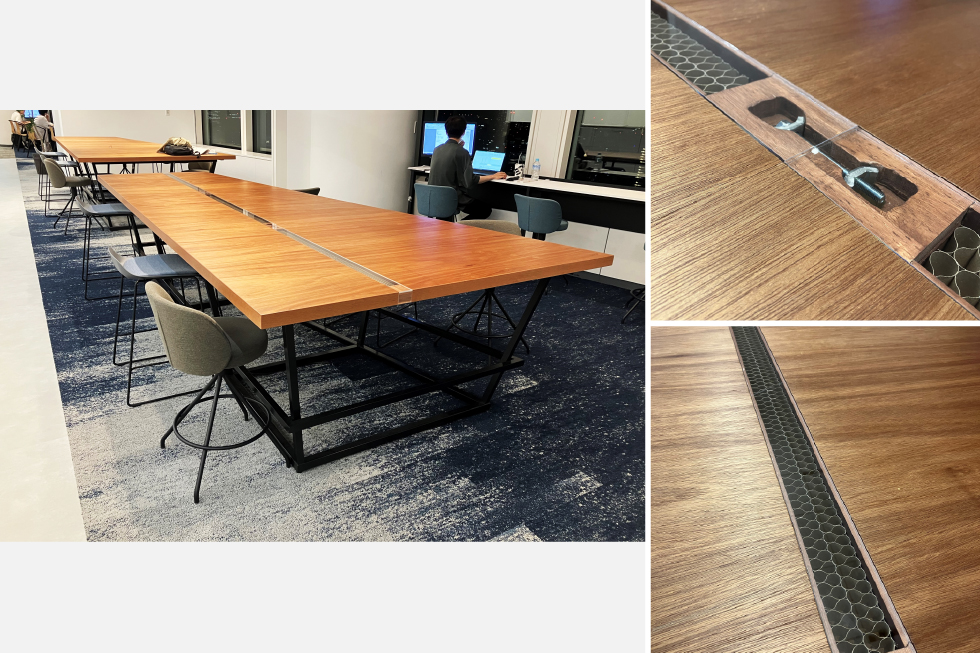

インテリアでは石材や家具について、あえて仕上げをせずに粗い面や裏側を見せています。仕上げをしないとシミになってしまう様子を体験することで、その仕上げが必要な理由を理解できるようになります。

突き板でつくる家具も内部構造を隠さず、木の厚さを演出するペーパーハニカムや金物をわざと露出させるような、素材の「成り立ち」を体感できるデザインにしています。自社オフィスだからこそ挑戦できました。

素材の「成り立ち」を体感できるデザイン

実際にオフィスを使い始めてから3年近くが経とうとしています。自分も含め社員の皆さんはうまく使いこなしていると思いますか?

韋

先ほどの照明制御については、メーカーとも協働しながら今でもオフィス内の一部のエリア使って継続的に実証実験をしています。センサーによりデータを取得し、その場所を使う社員にアンケートで評価してもらい快適性と省エネルギーのバランスを見ながら検討を続けています。自分たちのオフィスで実験が継続できるのはありがたいですね。

渡邊

お気に入りのエリアを見つけた人、色々な席を楽しんでいる人とみんなそれぞれの使いこなし方をしていると感じています。自分自身はその日の業務内容や気分によっていくつかのエリアを使い分けています。

蘇

私も最初は席を探すのが少し手間に感じましたが、その日の気分や仕事内容に合わせて席を選べるのが気に入っています。集中したいときは個人ブースを使ったり、気軽に話したいときはオープンな席にしたりと、自由に使い分けられるのが良いですね。

think++Libraryもお気に入りの場所で、お昼休みに静かな空間で雑誌を読むのがちょっとした楽しみになっています。一部のエリアでBGMを導入するなど、オフィスも日々進化していて、全体的にリラックスしながら仕事ができる環境になってきたと感じます。

古賀

本社の階段は現在でも研修の教材として使われたり、振動に対する構造設計の指標として使われています。実際のプロジェクトの階段を設計する際に本社の階段の振動計測結果や解析結果を参考や比較対象として設計していると聞くと嬉しく思います。

田中

業務上オフィス内をよく回って見ていますが、新しいオフィスになってみなさんの意識も変わったためか、引っ越し前と比べてきれいに使っているのではと感じます。

伊藤

オフィスはWGが主体となって現在も少しずつメンテナンスしています。新しい本社になってから良い意味でオフィスに対する意見をよく聞くようになって、変化するオフィスである意識を社員全員が持っているのではと思います。think++Museumでも様々な部門による魅力的な展示が開催されるようになってきました。

みんなの広場については、多様な社内イベントで活用してもらっていますが、社員のインフォーマルコミュニケーションの場としてはまだまだ使い代があると思っているので、皆さんが使いやすいように先陣を切って活用していきたいと思っています。

本社オフィスづくりは、若手を中心とした多様な分野のメンバーが協働し、試行を重ねながら完成しました。偶然の出会いから新しい発想が生まれ、挑戦と学びを日常に取り込む仕組みが随所にあります。ここで働くことは、オフィスそのものを進化させていく経験でもあります。自ら手を動かし、仲間とともに新しい価値をつくる。その環境が、日本設計の新しいワークプレイスには息づいています。