新潟県長岡市|長岡造形大学 第4アトリエ棟

協働から生まれる学びの場

- 意

- 構

- 環

- コ

日本設計と長岡造形大学の関わりは、1994年の開学時にまで遡ります。以降、キャンパスの増築や改修を継続的に担い、30年にわたり「学びの場」をともにつくり続けてきました。そうした長期的な信頼関係の延長線上で挑んだのが、2024年新たに完成した「第4アトリエ棟」です。

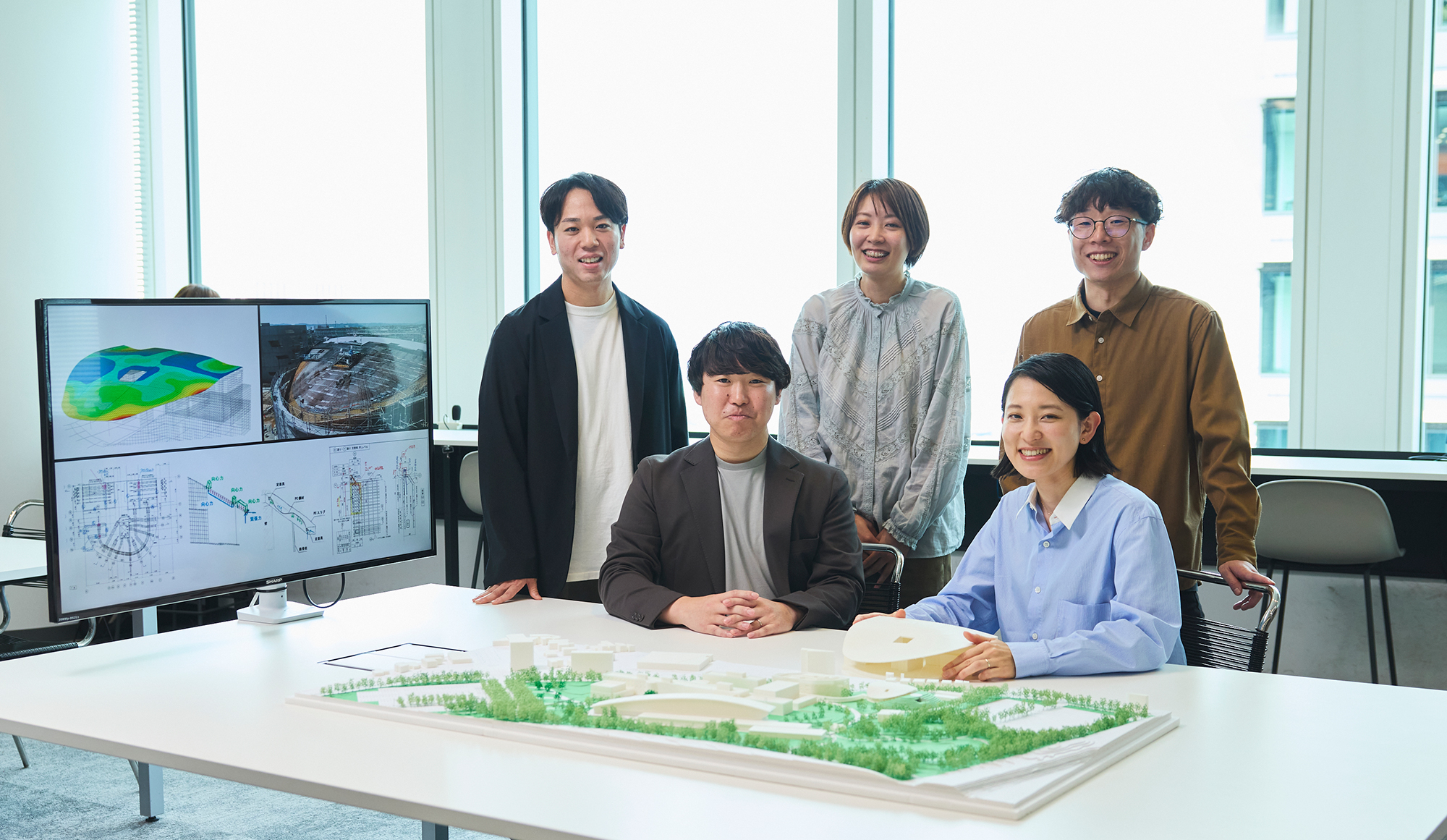

PROJECT MEMBER

-

加藤 福子

建築設計(計画意匠)

-

玉木 智大

構造設計

-

上口 優美

環境・設備設計(電気)

-

高橋 好斗

環境・設備設計(機械)

-

宮下 卓也

コスト設計

テクノロジーの進展によるデザイン領域のボーダーレス化に応え、大学は、視覚デザインとプロダクトデザインの2学科に、新設の「テクノロジー×デザイン」領域を加えた3領域を統合し、「デザイン学科」として再編されました。第4アトリエ棟はその変化を空間として体現し、既存校舎群とキャンパス東側の森をつなぐ新しい核を担う建築として構想されました。私たちは、領域を横断してアイデアを出し合い、大学とともに未来の学びの場を創り上げたプロジェクトです。

出発点と背景

最初の議論は、大学との「対話型コンセプトメイク」から始まったと伺いました。

加藤

最初の4か月ほどは、大学の先生方と一緒にコンセプトづくりを行いました。30年のキャンパスの変遷を振り返りながら、地域に開かれたキャンパスのあり方、そして気候変動の時代にふさわしい学びの場について、じっくりと議論を重ねました。その中で、遮音が必要なスタジオと、粉塵や騒音を伴う工房という性質の異なる空間をどう融合させるか。そして、既存校舎群と東側の森、さらにその先の街とどうつなぐかという二つの大きな課題が見えてきました。

大学側の「領域を越えて学び合うキャンパスにしたい」という想いを受け止めながら、建築としてどう応えられるかをチーム全体で考え続けたのが出発点でした。そして、私たちは「大屋根の下で多様な環境が共存する空間」というコンセプトにたどり着きました。

設計プロセス自体も教材としたいという大学からの要望もありました。そこで、基本設計終了時に授業の一環として、コンセプトづくりから形ができ上がるまでの歩みを学生たちと共有する場を設けていただきました。開学当初から掲げられてきた「キャンパスそのものが教材である」という大学の思想が、今も確かに受け継がれていることを感じました。

コンセプトが決まり、それから形を検討し始めたのでしょうか?

加藤

ここが今回の特徴なのですが、プランや形を建築側で確定する前に、構造や設備からも積極的な提案がありました。多様なスケールの空間を実現するために“力学的タイポロジー”を先に議論し、学びの多様性を支えられる構造のあり方を、セクションを越えて検討したのです。

設計の工夫と協働の場面

屋根の構造が印象的です。どのように形を探っていったのでしょうか。

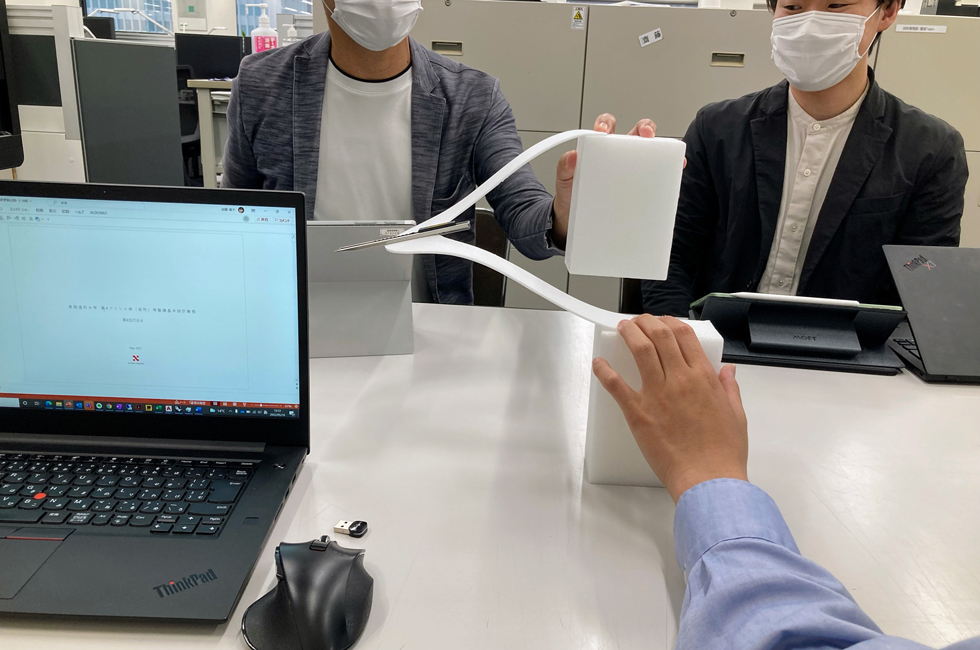

玉木

初期は、プランが定まっていない段階で、力学的に合理的な形態から検討を始め、チーム内で共有を行いました。例えば、ライズ(屋根の起伏)を確保した形態は力学的には合理的ですが、「ランドスケープとの呼応」という観点ではなじまないのではないかという意見があったり、サスペンアーチ構造は繊細な部材で構成できますが、屋根下に部材が現れてしまうので「大屋根で包む」というテーマとの親和性が薄れるのではという議論がありました。

一方で、内部のイメージ共有も並走しました。「おおらかな屋根」や「空気が抜けるスリット」、そして遮音性が求められる「コンクリートボックスのスタジオ群」といった要件を整理するなかで、スタジオの壁を屋根の支持要素として活用できるのではないかという発想が生まれました。さらに地震力もこの壁に負担させ、屋根スラブにプレストレスを導入することで、南側の木々と林立するような鉄骨柱も可能となりました。議論を重ねる中で、建築・設備計画とともに構造計画が進化していった過程が、印象に残っています。

加藤

チームでは早い段階から「大屋根で一体感を生む」という方針を共有できていたので、形が固まる前から構造と一体で考えられたことが大きかったです。形を探る初期段階では、週に一度各セクションとブレストの時間を設けていました。構造チームは毎回模型を作って説明してくれたので議論が活発で、建築チームも各自が1週間考えたアイデアを持ち寄り、年次に関係なくフラットに意見を出し合っていました。

大屋根の形を具体化していくうえは、意識したことは何でしたか。

加藤

ランドスケープとの連続性を意図した大屋根の原型を具体化していく過程では、コストや環境性能、施工可能な勾配などの、時に相反する要素を技術的に検証しながら、形状の調整を繰り返しました。

同時に、視点場ごとの見え方を確認し、美しく整ったフォルムになるよう一定のルールのもとで形をコントロールしています。一見自由な形状に見えますが、コントロールポイントやチェックポイントを明確に設定したことで、チーム内での確認もスムーズに進みました。

こうした、機能・環境・構造・コスト・施工性といった複数の変数を同時に統合しながら検討を重ねるプロセスを経て、この柔らかなフォルムが導き出されました。

設備面では「森の空調」というユニークな考え方が生まれたそうですね。

高橋

「森のようにゆらぎのある環境をつくる」というテーマを掲げました。均一な空調ではなく、木陰の涼しさや陽だまりの暖かさを模した多様な快適さを再現する仕組みを考えたんです。それが「森の空調」というアイデアにつながりました。この写真はチーム内に「こんな環境が作りたいんだよね」と共有するために見つけたイメージ写真です。

上口

この写真をチームでみて、皆が納得し、イメージが共有した瞬間でした。

高橋

空調方式を考えるというより、空間全体をどう感じさせるか。その点で、構造や電気のメンバーとも早い段階から意見交換ができたのが大きかったです。

チームで共有した森のイメージ 山梨県大室山樹海と富士風穴 ©小松啓二/アフロ

照明計画でも、そのゆらぎの考えが取り入れられたとか。

上口

照明では、均一に明るい空間ではなく、場所ごとに異なる明るさをつくることを意識しました。木漏れ日のような光の変化を感じられるように、共用部には空間全体を照らす照明は設けず、人が集まる場所をスポット的に照らす計画としています。必要な部分にだけ照明を設置することで省エネにもつながり、結果としてZEBreadyの達成にも寄与しました。

加藤

上口さんの提案で、照明計画が空間デザインの一部であると強く再認識しました。

最終的に「大屋根の下に多様な環境が重層する」というイメージに収斂しました。そこに至るまで、専門の違いを越えて共通の言葉を探し続けたことが、このプロジェクトらしい点だと思います。

設計とコストの両立も大きなテーマだったと伺いました。

宮下

はい。今回のプロジェクトでは、単にコストを抑えるのではなく、「コンセプトを守りながらどう最適化するか」という視点で検討を進めました。各領域の意図を理解し、どこに価値を置くかを明確にしていく作業です。

また、特徴的な屋根ですが、設計初期から形状や仕様、施工に対するコスト検討を実施していました。社内で3Dでの検討を進めていたこともあり、数量についてもリアルタイムで確認できたことが良かったです。

加藤

設計の意図とコストのバランスについて、常に導いてくれていましたよね。

宮下

単なるお金を積み上げるということではなく、チーム全員がコンセプトを共有していたのが大きかったです。その価値観を共有できたからこそ、コストという立場から共創することを強く意識できたのだと思います。

協働の魅力と難しさ

今回のプロジェクトでの協働を通して感じたこと、得られたことはありますか。

玉木

自分の専門だけを考えるのではなく、他分野の視点で建築を捉えることの大切さを実感しました。構造的な合理性を追いながら、どういった形態がふさわしいかを考え理解する。その往復の中で、新しい発見がありました。

高橋

「森の空調」は当初はイメージでしたが、検証を重ねるうちにチーム全体のテーマとして定着していきました。

上口

言葉で説明しづらい感覚的なテーマでも、模型やスケッチなどと、様々なデジタルツールを織り交ぜて議論できたのがよかったです。

加藤

プロジェクトを通じて感じたのは、全員で対話を続けながら最適解を探すプロセスの大切さです。世代や専門の違いを越えて同じイメージを設計の早い段階で共有できたことが、この建築を成立させた最大の要因でした。それに加え、デジタル技術を活用し領域を横断して検討を繰り返しました。一つの指標だけ掘り下げるのではなく様々な評価軸を同時にチェックしていくことで、建築、構造、環境などの要素がマッチした形を導き出したことが、このプロジェクトでの難しさでもあり面白さでもありました。

完成後の実感

竣工後に印象に残ったことは?

玉木

設計時に何度も検討した屋根の形態が実際にランドスケープの中に現れたのを見たとき、大きな達成感で胸がいっぱいになりました。単なる構造体ではなく、建築が与える力を感じました。

加藤

竣工後に訪れると、別の校舎で授業を受けていた学生が休み時間にマウンドの上で寝転がっていたり、ランニングや犬の散歩をしている地域の方々がテラスを通過していったりと、キャンパスの境界を超えて街とつながる風景として、ここが「生きた場所」になっていることを改めて感じています。

高橋

設計段階でこだわった空調の仕掛けが、図面通りに実現されているのを見たときはとても嬉しかったです。自分のアイデアが形となり、実際に機能しているのを体感できた瞬間は、設計者として大きなやりがいを感じました。

上口

天井面に設備機器がほとんどない、開放感のある大屋根の空間を実際に見たときは感動しました。ルート調整や天井面の機器配置の検討は大変でしたが、努力が形になったと強く感じました。

宮下

チームが一丸となって実現に向けて駆け抜けていたことが印象的に残っています。特に力を入れて取り組んでいたランドスケープと一体化する特徴的な屋根デザインが実現して良かったと感じました。

第4アトリエは、30年の信頼と技術の蓄積を背景に、領域を横断した新しい挑戦が生まれたプロジェクトです。そこには、チームが同じイメージを共有し、時に熱い議論を交わしながら新しい解を導き出す協働の過程が凝縮されています。議論と検証を重ねて得た対話力と創造力は、チームの誰にとっても次の挑戦へとつながる貴重な経験です。